2024年12月にDFree1台を導入いただいた、サンヴェール尾張旭さま。介護課長の鈴木さまと事務課長の今井さまに、DFree導入の背景や今後の展望についてお話を伺いました。

(インタビュー実施日:2025年2月10日)

個別ケアの大切さを再認識

DFreeを知った経緯と第一印象を教えてください。

ー本人の行動よりも前に声をかけてトイレ誘導ができるのは、画期的

DFreeは、昨年のCareTEXのブースで知りました。元々は移乗系の製品を目的に参加していたのですが、DFreeを知って「こんな機械があるんだ。世の中ここまで来たんだな。」っていうのが第1印象でしたね。エコー自体が医療機器っていう認識があったので、驚きました。

今まではご入居者さまの行動に対して、経験則から動き出した理由はトイレかな?と推測し、トイレに誘導して排尿が出たらやっぱりそうだったんだ、って試行錯誤する方法でした。そこが、ご入居者さまの状態をエコーで見える化して、数値として、確実性をもってトイレのタイミングがわかり、本人の行動よりも前に声をかけてトイレ誘導ができるのは、画期的だなと思いました。推測して介入しても、動き出しの理由がトイレじゃなかったり、空振りが多かったり、ということもありますので、特に行動の理由が掴みにくい認知症の方に対しては、ICTで見える化することは有効だと感じました。

他にも、施設長が施設長会等で紹介を受け、パンフレットをいただく機会もあり、詳しく知っていくうちに、改めて排泄介助にDfreeを試してもいいんじゃないか、と話が上がりました。現場からも排せつの事でご入居者さまの状態を把握していきたいという意見が合致し、今回のトライアルや導入に繋がりました。(今井さま)

DFreeをご活用いただいた背景を教えてください。

私が昨年度にユニットケア研修を受け、個別ケアの大切さについて改めて学んだことが1つのきっかけです。ユニットで仕事をしているなかで、本来、排泄ケアは1人1人介助方法やタイミングが違うはずなのに、現状、職員側の視点で排泄介助の改善を行っていることに気づきました。

以前から尿測を行ったり、オムツ交換やトイレ誘導時間の検討は行っていましたが、尿測をすること自体が、一つ作業が増えることになるため、業務の負担が増えることを懸念してしまい、なかなか取り組みにつながりにくい状況でした。基本的には何かしらの疾患がある方に対して、看護師から尿測の指示を受けて行う事が多かったですね。そのため、尿測を行う事自体は不可能ではないのですが、この方の尿量を調べてみよう、という目的で尿測をすることはできずにおりました。

ユニットケア研修をきっかけに、何か工夫してできることはないかと考えるようになり、より個別性のあるケアを目指してみたい、という気持ちが強くなりました。そういった思いを施設長と話していたなかで、こんな機械があるよっていうのを紹介され、DFreeを使ってみようとなりました。(鈴木さま)

個別ケア実現を見通せたトライアル

DFreeご使用前とご使用後で印象に変化はありましたか?

現場目線ですと、使い勝手はどうなのか、簡単に使えるかどうか、職員の作業が増えてしまわないかという心配が第一にありました。使用開始時には、DFreeの装着が正しく行えているかが不安でした。実際に使用開始時はDFreeの数値が上がらず、心配になることもありましたが、慣れてくるとその原因に気づけるようになってきました。サポート体制が充実しているので、DFreeを使うことに対して不安がなくなってきたように感じます。他のスタッフも、最初は大丈夫かなって心配の声が挙がっていましたが、トライアルを通して不安の声も聞かれず、装着から充電まで本当に簡単だったのでよかったです。

小さな機械をつけて、どこまでわかるのだろうというのが、トライアル前のもう一つの不安でしたが、トライアルで取れたデータの解説を受けたところで納得感が感じられました。ご入居者さまの膀胱にはまだ尿が溜まっているのではないかとか、トイレに座っても尿が出ないけど、本当は膀胱には溜まっているのではないか、排尿の感覚が鈍くなってしまっているのではないかと、私達がご入居者さまを見て、日々感じていることが、データから読み取れることには驚きました。

最初はDFreeを装着することに対して、痛みや痒みが出るのでは?と抵抗感を感じられていた方もいらっしゃいましたが、装着の違和感は全然なかったようで、2回目の装着時にはご入居者さま自身で「ここだろう?」と服をめくってくれることもありました。ご様子も普段と変わらない印象で、装着していることを忘れてしまうくらい、違和感がないんだろうな、と思います。(鈴木さま)

トライアル終了後のDFree使用へのお気持ちはいかがでしたか?

トライアルでは、取れたデータを基に、トイレ誘導の目安となる時間を教えていただきました。この時間にトイレに行くと排尿がみられそう、と目安が掴めることで、きっと次の介助に繋がっていくなと感じました。(鈴木さま)

鈴木介護課長が中心となって現場で使用した結果、状態を見える化できていることの実感がもてて、個別化に繋がる見通しが立ったな、と感じました。(今井さま)

個別化と生産性向上の両立に期待

DFree導入までの経緯とご期待いただいた点を教えてください。

トライアルの結果、活用していけそうな感覚がもてていたことと、現場の声やニーズを法人や施設長とも協議し、補助金を有効に活用することで導入することになりました。

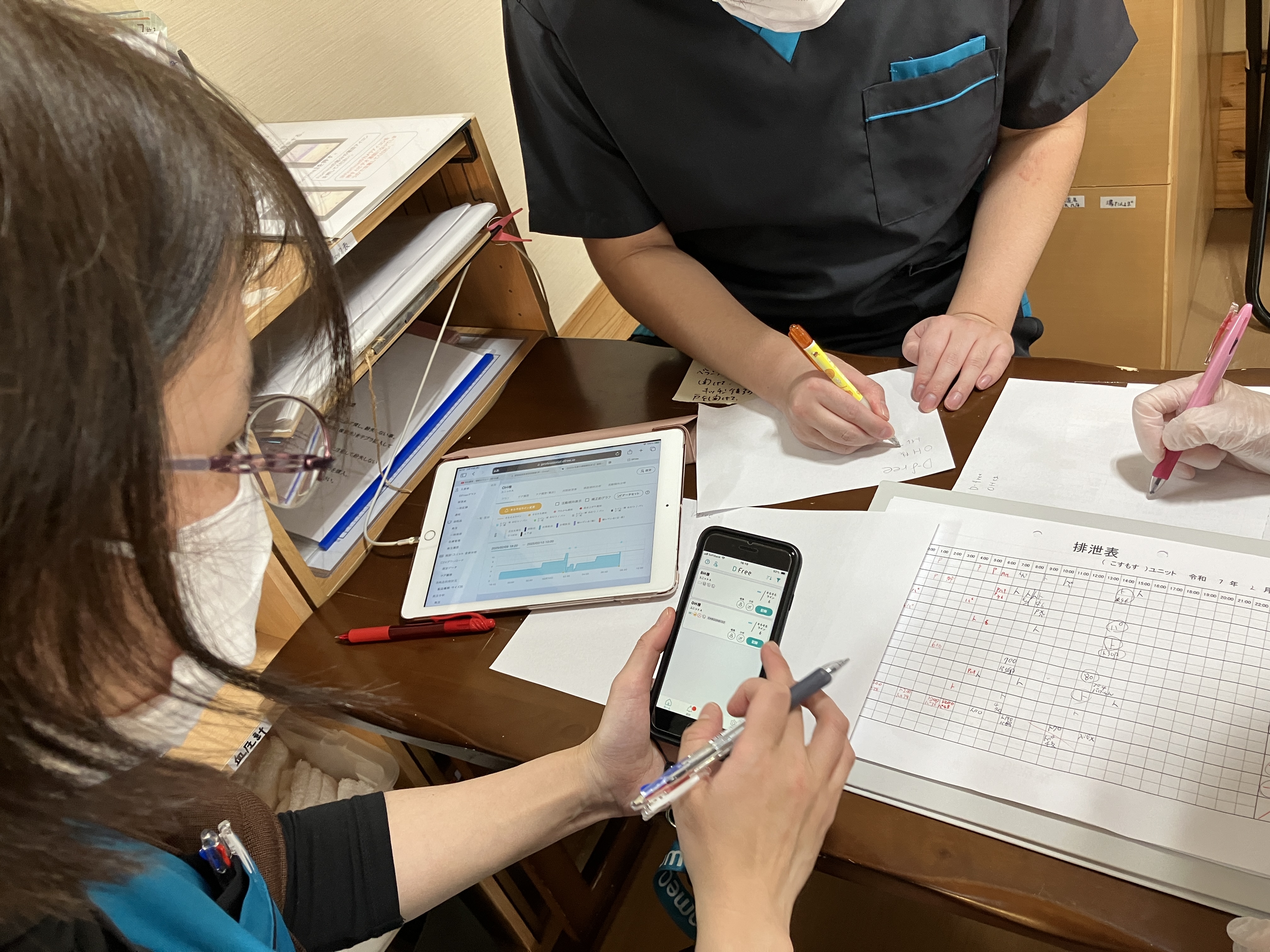

いまは介護の世界も、個別化が重視されるようになってきているのと同時に、効率性もすごく大切になってくると思っています。個別性を重視するがあまり作業量が増えてしまうと、介護職員の負担も増えてしまいますので、そこのバランスをどう取っていくかが課題になると思います。そのあたりを補完する意味でICTの活用が有効だと考えています。DFreeはそこが一番のメリットだと思っています。DFreeを活用することで、ご入居者さまの状態を見える化し、効率よく、且つ個別性をもった排泄介助を行っていけるだろうと考えました。(今井さま)

導入直後の現状と今後の展望を教えてください。

しっかりとトイレで排尿できた、という体験が、職員が一番成功を感じられるのではないかと思います。どうしてもパッドに漏れてしまっていると、トイレに座っても排尿がみられないのではないか、トイレに座っていただく意味がないのではないか、とオムツ交換に流れてしまいがちなので、トイレでの排尿を成功させたい、というのが私の一番の思いです。この人はトイレじゃなくても、ポータブルトイレであれば排尿できるのではないか、排尿のタイミングを掴んでトイレにご案内してみよう、次もそうしてみよう、と少しずつ排泄ケアに対する意識の変化もみていきたいです。(鈴木さま)

目指すところは、個別性と生産性向上の両立です。その辺りはずっと課題だと思っています。トイレで排泄できることが増えて、空振りが少なくなれば、その時間を他のケアに活かすことも可能ですし、そうなればご入居者さまのQOLも向上していくことが期待できます。そのあたりのバランスを見ながら、今後成功が増えていくようであれば、DFreeの台数を増やし、施設全体に広め、次のステップも検討していきたいです。将来を見据えて、現場と一緒に考えていきたいですね。(今井さま)

個別性と生産性向上という、ご利用者さまと職員さまの両者を思いやった理想の到達に向けて、DFreeを選んでいただいたことを大変嬉しく思います。今後もDFreeがお役に立つことができるよう、弊社一同サポートさせていただけたらと思います。

DFreeのお試しはこちらから